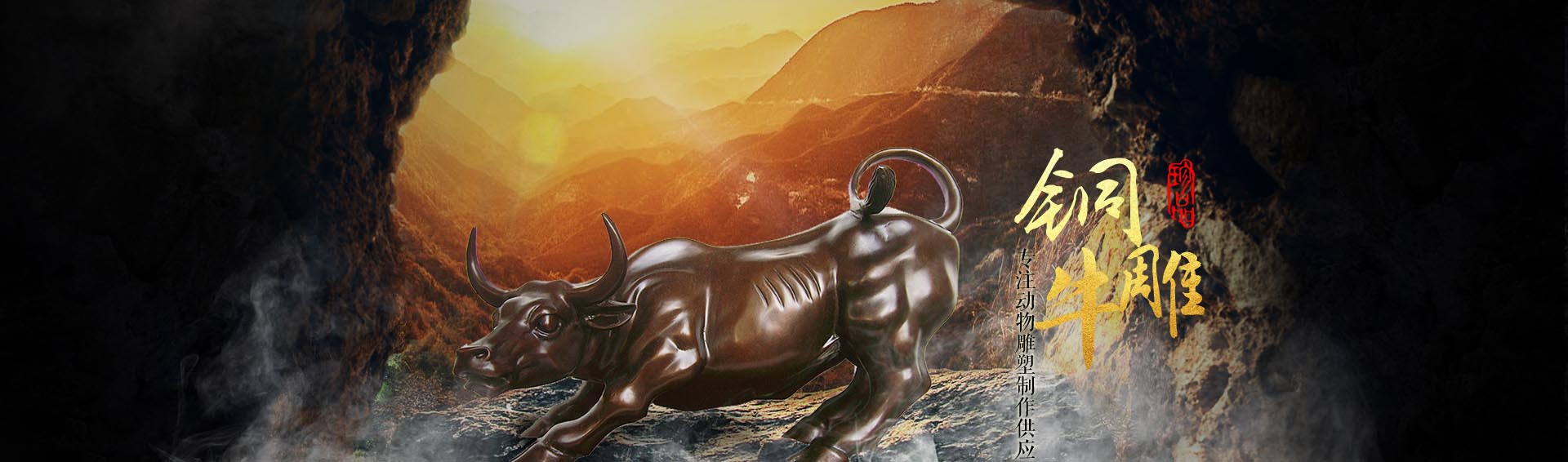

避暑山莊宮門前銅獅子的來歷

在承德,有關避暑山莊宮門前一對動物雕塑銅獅子的傳說很多,流傳最為廣泛的是,這對銅獅是乾隆帝前生——文殊菩薩的坐騎。抗戰時期,銅獅的雙眼曾流出鮮血,震懾住了前來拆卸銅獅的日本侵略者。 那么,在清代歷史文獻中,這對銅獅子的來歷又是怎樣的呢? 乾隆三十六年十月,時任欽天監監正的奧地利傳教士劉松齡。

1738年來華,任欽天監監正達三十年,為人殷勤謙和,精通天文、地理等科學知識,深得乾隆帝的寵眷。劉松齡曾與另一名葡萄牙傳教士傅作霖繪制過塞外木蘭地方圖。)會同總管內務府大臣多羅貝勒永瑢上奏,稱章儀司有明成化年所制天體儀一座,因“系古法”,與現用西洋新法儀器不同,而且“迄今約已三百余年,按恒星每年東行一分弱,今已東行五度有余,星位度數不能相同。”還有觀象臺殿前安置的一座明正統年間制作的天體儀,也是“久不應用”,據劉松齡稱“此儀膛內所襯銅飾既已脫落,輕重不一,旋轉不定,難以改造修理。” 乾隆帝當即下旨將這兩個廢棄的天體儀運至造辦處,命照圓明園宮門外銅獅子的尺寸,按所得銅料,制作成幾個獅子或麒麟,由造辦處確定式樣后呈覽。

當年十二月,天體儀被運往鑄爐處(屬內務府造辦處)。內務府總管金輝奏稱:“觀象臺天體儀一座,內十字梁一件銅凈重四百三十五斤,球一件銅凈重三百三十斤,座子一件銅凈重三千九百二十四斤,球內鐵軸鐵襯凈重一百十斤。”又“章儀司天體儀一座,內十字梁一件銅凈重一百六十五斤,球一件銅凈重一百五十斤,座子一件銅凈重兩千六百五十七斤,球內鐵軸鐵襯凈重五十斤。”兩座天體儀共得銅七千六百六十四斤,鐵共一百六十斤。對比安設在寧壽宮處總重量為六千四百三十五斤的銅獅子,金輝稱“照此樣(寧壽宮銅獅子)獅子鑄造一對,銅斤足敷應用”。至乾隆四十一年二月,兩個銅獅子最后經過五次鍍金,完成制作。內務府總管劉浩奉旨將此黃銅獅子運往熱河避暑山莊宮門前安設。